PAGI itu terasa cerah, awan-awan absen terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Walau sudah pagi, bulan purnama masih samar-samar menunjukkan pesonanya di bagian barat bumi. Matahari menerangi bumi dengan secercah sinar yang ku rindukan sejak Februari yang tampak murung dan malu-malu. Sinarnya bertumpuk di atas jendela, mengantarkan hangat yang tak merisaukan, yang ditepis oleh atmosfer bumi manusia. Seperti biasa, ritual pagi hariku ialah memutar lagu Nadin Amizah: Menangis di Jalan Pulang, Seperti Takdir Kita yang Tulis, Sorai; lagu-lagu dari Banda Neira: Utarakan, Kisah Tanpa Cerita, Hujan di Mimpi, Matahari Pagi; tak lupa juga dengan karya Mas Kunto Aji yang memberi secercah harapan untuk kembali hidup; juga lagu Sal Priadi yang akhir-akhir ini ku putar kembali: Malam-Malam Ubud, sampai-sampai Ibu bosan mendengar lagu yang hanya seputar Nadin Amizah, Banda Neira, Kunto Aji, dan Sal Priadi. Selera kami berdua sangatlah kontras. Aku yang terkesan lembek dan ibu yang terlalu nge-rock dengan embel-embel supaya bersemangat di pagi hari. Juga lagu-lagu jadul 90-an yang romantisnya bukan main. Jamrud, Slank, Dewa 19, Chrisye, Vierra yang memaksaku nge-rock atau nyemplung mengenal cinta sebentar. Walau agak nyaring di telinga tetapi masih tertoleransi karena tak hanya ibu yang suka dengan hal yang berbau lawas, aku pun juga.

Seperti lukisan; vinyl; guci keramik maupun tanah liat; prangko; meja atau kursi yang vintage-nya tak main: dilapisi warna coklat, terlihat kokoh; jam tangan dengan stainless steel yang tahan korosi bertahun-tahun; maupun jam dinding yang berbunyi setiap 30 menit sekali dengan bunyi satu kali hingga genap 1 jam dengan bunyi sesuai digit angkanya―misalnya pukul 1 siang berbunyi satu kali, pukul 2 siang berbunyi dua kali, dan seterusnya―; kertas kecoklatan karena sudah lama menua; buku-buku komik dengan ejaan lama; cergam (cerita bergambar) berseri berkelanjutan yang pastinya malas ku baca (karena aku tak lihai dalam hal baca-membaca); tempat bir jaman dahulu yang tentunya tak kan dipakai juga, majalah-majalah kuno, hingga gelas-gelas atau piring-piring kecil mini khas China berbau lawas yang dibawakan bapak sesaat setelah berkunjung ke pasar loak setiap paginya. Hanya absen bila ada keperluan penting atau istirahat untuk waktu yang singkat. Walau sudah lusuh dan tak terawat namun terkesan elegan dan antik serta cantik di mataku.

SETENGAH dari 4 bulan telah terlewati. Kegiatan yang dinanti-nanti beramai-ramai manusia itu terlaksana. Di mana lomba antar kelas dilaksanakan.

Pagi itu, terlihat orang-orang sedang mempersiapkan dirinya pergi bekerja, menempuh ilmu, dan keperluan lainnya dari balik jendela. Ku lihat diriku sendiri ini yang tampak jernih, tak kacau, berusaha menerima tentang yang telah ku tanam di depan rumahku. Esok itu mungkin jauh lebih baik, mengeringkan tenggorokan sejak pagi-pagi buta hingga terdengarnya adzan Maghrib untuk redanya gaduh, menerima seluruh takdir yang Tuhan cipta dan diperuntukkan untukku.

2 minggu atau bahkan kurang dari 2 minggu menuju Ramadhan, mungkin ini waktunya untuk membiasakan diri bertahan dikala angin ngalor-ngidul menginjak punggung dengan keras. Tetap berdiri tegak dengan kepala yang melihat ke ujung jalan bila jutaan petir menyambar. Menegakkan kembali kaki-kakiku, meluruskan jari jemariku. Mengangkat kepala yang sudah tertunduk lama sejak Desember lalu.

Dengan perut yang terakhir terisi pada pukul 4 pagi dengan alarm yang selalu molor dan dibunyikan setiap 5 menit, aku menuju sekolah di mana aku menempuh ilmu untuk 3 tahun lamanya. Di sana layaknya tempat gelap, sebelas dua belas dengan gua yang jauh dari sinar matahari. Layu diantara bunga-bunga lain yang disemai dengan sedemikian rupa oleh penghuninya. Penghuni yang jauh lebih cantik dan terawat.

Datang lebih pagi karena aku tahu aku tak kan didekati.

Benar saja, kebencian telah ditimpakan seluruhnya ke diriku yang baru saja datang.

Seperti orang yang baru bangun tidur, setengah melek, tiba-tiba batu yang sangat besar terjatuh tepat di depanku. Disusul batu kerikil yang mengenai seluruh tubuh. Hingga mengharuskanku berhenti sejenak di tepi hutan belantara itu. Lingkaran setan itu berada. Kepalaku tergores bebatuan yang entah bagaimana bisa tajam setajam silet yang pernah ku gunakan dahulu. Seperti nostalgia. Tanganku lebam-lebam terkena reruntuhan batu koral yang seharusnya jadi penghias teras rumah. Kakiku tergelincir sebab begitu banyaknya kerikil yang berjatuhan layaknya hujan di bulan Februari. Sekarang saling bertumpuk membentuk suatu gunung yang menjulang tinggi. Lebih tinggi dari gunung Everest yang puncaknya berada di daerah otonom China. Entah ulah siapa itu. Semuanya memakai seibo dilapisi topeng. Berlapis-lapis.

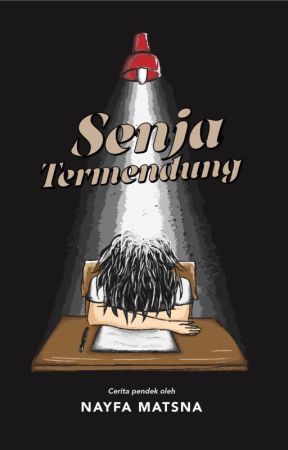

KAMU SEDANG MEMBACA

Senja Termendung

Short StoryDi bawah lapisan hangat seragam putih biru kusut, Senja Gitarja, sang pahlawan bagi dirinya sendiri kini hadir di dalam gelap dinaungi serigala bertubuh tinggi besar, berseibo hitam berlapis topeng. Benar, serigala-serigala itu bagai manusia yang...