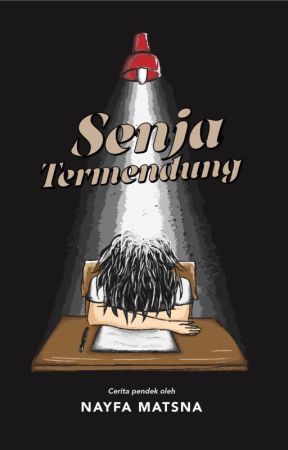

Senja yang menjadi namaku,

Yang kian jadi peneduh manusia yang malang,

Tak seperti biasanya yang selalu indah,

Kini tak berkutik di ruang gelap gulita.

DENGAN lelahnya, kaki serasa menginjak tusukan jarum pentul sepanjang jalanan sempit. Tenggorokan kering bak tanah tandus di padang pasir. Mata yang mulai memejam disambi melangkahi beberapa kotak lantai. Memasuki lagi ruangan haram itu. Masih sama. Mungkin untuk 2 bulan kemudian. Sepi, hanya ada satu orang yang terlelap tidur. Entah sudah sampai mana mimpinya. Gelap, seperti penghuninya. Sunyi, untuk kami 'yang tersingkirkan'. Seterusnya. Tak berubah.

Duduk bersedekap, meletakkan kepala di atas meja. Kantuk itu perlahan merekatkan kedua kelopak mata. Di pojok sisi kanan ruangan, baris meja kedua dari belakang. Di sana aku menyimpan diri. Dalam gelap tanpa lampu menjilat muka. Hanya ada secercah cahaya yang datang dari jendela. Dalam pejaman mata. Tersimpan kata-kata di kepala. Bagaimana cara bertahan. Bagaimana kursi sisi kiriku tak lagi kosong dan hanya dihuni tas yang masih bertahan lama sejak sekolah dasar. Bagaimana orang-orang mau lagi duduk bersinggah di bangku sebelah kiriku untuk beberapa jam. Padahal tak mempunyai teman ialah bukan hal yang besar dan patut dibesar-besarkan di kepala.

Kepala yang masih penuh dengan kemauan akan masa depan ini ku patahkan ke sebelah kanan. Dihadapan tembok aku tak mengucapkan sepatah kata apapun. Seolah kita sama-sama canggung untuk saling menatap.

Setiap kali memandang wajah mereka, satu persatu ingin ku penggal kepalanya.

Di dalam gelap itu, sesekali dua kali ku patahkan kepala ke sisi sebelah kiri dengan lamban. Menghadap 2 jendela besar dan sebuah pintu yang malang. Untuk mengawasi siapa yang menikmati pertunjukan seorang manusia terperangkap dalam gelap ini. Terperangkap dalam kebencian yang selalu menjadi sasaran lengkap dengan tuduhannya. Dalam jebakan perempuan berumur kurang dari berkepala dua dan lebih dari satu dasawarsa. Menuju dewasa. Berseibo lengkap dengan topeng dan rompi anti kebencian. Yang tak ingin dirinya dibenci tetapi mengujarkan ratusan peluru ke arah satu target. Yang entah targetnya salah atau tidak. Tak peduli.

Kepala yang masih menghadap pada kedua jendela di sisi kiri itu tiba-tiba mereflekkan kembali menghadap tembok hanya pada saat terdengar suara pintu atau terlihat mata-mata yang sekiranya tajam bukan main.

TERDENGAR suara gagang pintu yang ditarik dengan nyaring dan fals. Ditarik ke arah bawah lalu mendorong pintu―yang sudah lama tak dibenahi itu―dengan tenaga yang lemah dan cemen. Bunyinya mengganggu dunia di kepalaku. Ternyata itu salah seorang sosok penghianat. Tubuhnya kecil, mungil, gosong, dan masih sama dengan lainnya (matanya seperti pisau asahan ibu). Panggil saja ia si Provokator. Suka mengadu domba, mirip-mirip pimpinan politik devide et impera ala Belanda. Entah keperluan apa yang mengharuskan ia ke sini. Sampai harus banget ke sini sekarang juga.

Entah ia mengambil barang apa di sebuah ruangan yang tak boleh dikunjungi untuk beberapa saat itu. Yang juga ku langgar peraturannya. Entah mengambil sebenih pembicaraan buruk untuk diumumkan menggunakan megafon ke seluruh dunia atau mengumpulkan informasi layaknya intel yang berkeliaran semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu kembali lagi di mana sorakan ratusan manusia itu berada.

Pandangan yang mulai buram dihadapan tembok, ku coba rekatkan kelopak mata sampai tak ada lagi setitik cahaya pun yang masuk.

Tatapan mereka hampir mirip semua. Hanya iris mereka saja yang berwarna-warni. Ada yang mengandung kebencian, ada yang mengandung dengki, iri, dan hal yang tak ku ketahui dan tak ingin ku ketahui. Membentuk bermacam-macam warna di iris mata para penghianat.

Di tengah kantuk yang tak pasti, aku mengingat sesuatu yang kubawa dari rumah tadi. Sebuah novel berjudul Laut Bercerita masih tersimpan rapi di tas ranselku. Sedikit lecek dan bernoda. Bersampul biru berlukiskan dasar laut dan sepasang kaki yang telah sampai pada lapisan laut paling dalam dengan sudut-sudut sampul buku sudah mulai menekuk karena tak pandai merawatnya.

Sampai sekitar halaman 150 dari 379 halaman. Ku lanjutkan membaca sampai entah berapa halaman. Pastinya tak sepenuhnya fokus pada cerita karena saking banyaknya hal yang terpikirkan.

SETELAH belasan menit berlalu, dikala hati sedang bersuara membaca, segerombolan orang datang lagi layaknya ingin merazia. Membuka pintu dengan keras. Tak tahu pasti jumlahnya berapa. Mungkin sekitar 5 sampai 10 orang. Bergerombol berjejer dan berbanjar membentuk pasukan baris-berbaris memasuki ruangan ini. Menyebar melewati persimpangan antara dua meja menuju sisi ruang belakang, membentuk lingkaran. Membicarakan topik acak, mungkin supaya aku tak dengar. Entah kali ini kesurupan malaikat dari mana, tumben tidak membicarakan orang lain. Atau aku yang terlalu fokus pada cerita Biru Laut.

Pembicaraan berlangsung mungkin untuk 10 menit keatas sebelum satu persatu penghuni lainnya masuk ke ruangan ini. Lama-kelamaan ruangan ini dipenuhi manusia-manusia yang sudah kering tenggorokannya karena bersorak terlalu keras.

"Nanti kalau keluar atau masuk, tolong ditutup pintunya, ya!", salah seorang dari mereka membuat budaya menutup pintu setelah keluar atau masuk ruangan. Kurcaci-kurcaci penurut pun ikut saja.

Tiba-tiba ketukan pintu terdengar dari arah pintu yang pastinya nyaringnya bukan main bila didorong sekuat tenaga. Gagang pintu burik berkarat itu digenggam lagi oleh tangan busuk mereka. Yang habis mengaduk-aduk air got dengan tangan yang perlahan menghitam. Mungkin kali ini yang membuka si Pimpinan atau si Tinggi yang biasanya berjalan paling depan. Benar saja, mereka ialah si Tinggi yang butuh validasi, si Pujian yang butuh perhatian juga sesuai namanya, si Pengikut sebagai antek-antek penurut kata si Pimpinan, juga si Pimpinan yang tak mahir memimpin kebenaran. Menekan ke bawah sambil diiringi bunyi cempreng dan pintu seret nan ngeres dengan bantuan tenaga loyo bak ayam tanpa tulang. Terlihat muka-muka benci mereka yang tajam dari kejauhan, dari barisan bangku kedua dari belakang. 4 kepala melayang-layang di atas udara. Sambil bertumpu di kedua bahu yang kaku dan lembek itu. Masuk dengan barisan berbanjar, entah tujuannya apa. Mungkin untuk lebih terkesan gangster kelas atas.

Bola mata 4 sosok itu menyudut menuju titik buta yang sempat membuatku ingin memotong satu persatu lehernya. Yang satu butuh validasi bahwa ia manusia paling tinggi di dunia, yang satu butuh pujian menyeru di sekelilingnya, yang satu ikut-ikutan membenci bak tak punya pendirian, dan yang satunya lagi selalu memimpin barisan paling depan (akan hal keburukan).

Agak lucu melihat empat orang berkumpul kembali padahal dulu saling membenci, saling menghianati. Si Tinggi sempat dibuang ke tong sampah, kecewa, lalu kembali lagi dengan bau busuk di badannya. Bau busuk menyala-nyala di tempat ia berdiri. Lalat hijau sergap mengerubung dengan membawa kotoran menjijikkan di ujung tubuhnya lalu meninggalkan di tubuh si Tinggi dengan ledekan jenakanya. Lalat itu mengatakan, "Tak mengenal jera, ya?" diiringi deham ejekan.

Kacamata hitam yang setiap melihatnya rasa-rasanya aku ingin selalu mengalihkan pandangan dari neraka dunia itu. Merinding tak karuan. Ketakutan bercampur geli yang hebat.

Peran si Tinggi mungkin jadi bodyguard. Dengan postur tubuh tinggi bak pohon beringin yang akarnya selalu terhembus sana-sini setiap mendengar kata benci sangat cocok dan patut dijuluki bodyguard. Selalu mengikuti arus sungai kebencian hingga tiba di muara.

Si Pujian mengikut dengan laju di belakang si Tinggi. Tugasnya memberi bara dikala api dihidupkan. Entah yang menghidupkan api si Tinggi, si Pemimpin atau si Pengikut. Berjalan dengan tegak dan tangguh seolah seluruh manusia di dunia berteman dengan mereka.

Si Pimpinan merupakan pemimpin mereka, yang selalu membuat inisiasi buruk yang kemudian dicerna sebagai bahan ejekan dan isu terkini oleh si Tinggi, si Pujian, dan si Pengikut atau bahkan kepala suku dari sebuah lingkaran setan yang menggeluti perbincangan dengan setan terkutuk ruangan ini. Si Pengikut ini ikut hanyut dalam arus persetanan yang riuh gemulai menusuk jantung kiri dengan mengendap-endap. Ku harap tak ada perpecahan lagi diantara mereka sampai dua bulan berikutnya atau lebih. Takut topeng-topengnya rusak satu persatu sebelum dua bulan, ku harap takutku tak menjadi kenyataan.

KAMU SEDANG MEMBACA

Senja Termendung

KurzgeschichtenDi bawah lapisan hangat seragam putih biru kusut, Senja Gitarja, sang pahlawan bagi dirinya sendiri kini hadir di dalam gelap dinaungi serigala bertubuh tinggi besar, berseibo hitam berlapis topeng. Benar, serigala-serigala itu bagai manusia yang...