SATU iniasi demi hati ku lakukan. Satu seperempat jam setelah adzan zuhur, bel pun berbunyi dengan sangat nyarin seperti biasanya. Menunjukkan kami boleh pulang ke rumah masing-masing. Keluar dari ruangan itu, menuju rumah yang membuatku terasa setidaknya sedikit lebih lega. Hawa sejuk mulai terhirup melalui lubang hidungku. Meski terhirup udara sejuk, tak berarti dapat mengemban air dari dalam kantong mata yang sudah lama membeku. Hati yang masih berantakan, dada yang masih tersisa darah bekas tusukan, kakiku melaju cepat menuju gerbang keluar sekolah. Tak betah berlama-lama di sana.

Tiga perempat perjalanan telah terlewati. Gerbang pintu telah terlihat tepat di depanku, beberapa langkah lagi sampai. Ku jumpai seorang dewasa yang patut dan harus ku hormati. Kira-kira umurnya sudah berkepala dua. Tanganku membuka dan menghadap langit. Ku raih tangannya lalu ku tempelkan ke pipi sebelah kanan. Mengingat janjiku tadi untuk mengatakan sesuatu, ia menanyakan apa arti janji tadi.

"Tadi mau bilang apa?", tanyanya sambil menuruni 2 anak tangga keluar dari sebuah ruangan yang tampak terang.

Aku menjelaskan secara singkat dengan memperhatikan intinya. Tuduhan, benci, beramai-ramai. Itu kata kuncinya. Alur bergerak maju sampai pada akhir kalimat. 2 menit berjalan dengan tak sadar diiringi langkah-langkah kaki bocah seumuranku atau dibawahnya. Tujuannya sama, pulang. Di antara lalu lalang itu, beberapa juga mengulurkan tangannya untuk berpamitan mencium punggung tangan seorang dewasa itu. Agar selamat sampai tujuan.

Di dalam 2 menit yang singkat, ia hanya terheran-heran dan terus menanyakan, "Kok bisa seperti itu?" dan menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam lingkaran tuduh menuduh. Ada yang bisa ku jawab, ada juga yang belum kutemukan alasannya.

Bibirku pun berhenti mengucap kata. Ia mulai berperan dalam dialog kami. Memberi wejangan yang cocok untuk diutarakan.

"Tak perlu selalu mengklarifikasi setiap yang ada di hidupmu", air mata yang telah membeku lama akhirnya sedikit tercairkan. Seperti bertemu dengan air panas, perlahan melelehkan bongkahan air mataku.

"Gapapa, yang bener-bener temenmu itu-", tiba-tiba ada seorang bocah seumuranku yang menyapa dan mengajukan tangannya. Kalimat itu sedikit tersendat dan tak jelas terdengar oleh telingaku.

Namun aku tahu yang ia maksud. Air mata yang telah terpendam membeku, mencair sepenuhnya begitu saja bagai mentega yang dipanaskan di wajan penggorengan bersuhu 200 derajat celsius.

"Ya itu sudah Qadarullah kok", lanjutnya dengan memadukan sentuhan religi: tempat berpulang.

Hampir sama seperti kata ibu di rumah, kata-katanya sama persis, tentang menerima dan ikhlas dalam menerima Takdir-Nya.

Ibu selalu tahu cerita-cerita kecil yang tak seberat batu seribu ton, tentang pertemanan yang memburuk contohnya. Tahu dari aku yang mulai berani bergaul di bulan April tahun lalu, mengatakan bahwa mengenal manusia memang hal yang seru, hingga tahu sebuah penghianatan terbesar dari seorang manusia atau bahkan beramai-ramai manusia.

Satu lukisan yang kubuat dikala itu. Mengenai bunga matahari yang sekelilingnya terdapat beribu topeng. Bunga matahari akan tetap bunga matahari. Tak bisa dirusak keindahannya. Itu yang aku harapkan. Walau beribu terpa badai mengelilingi, ingin merenggutku habis sampai bahagiaku sebutir debu, aku akan tetap menjadi aku yang bahagianya tak boleh direnggut oleh siapapun.

Sketsa kasar terbentuk. Bunga matahari yang besar dengan puluhan topeng di sekitarnya. Dengan waktu yang tak Cuma-Cuma, bunga matahari dan topengnya pun mulai terlihat bentuknya. Ibu berlalu lalang melihat prosesku membentuk karya, melewati tempatku melukis lalu mencontohkan kasus yang sama sepertiku.

"Temennya Ibu juga banyak yang seperti itu, Senja", sambil melanjutkan ceritanya selama hidup di dunia. Katanya, sedari ibu berseragam putih biru, jarang sekali menjumpai orang-orang seperti itu. Hanya baru-baru saja dewasa ini terlihat mana yang memakai topeng.

"Ibu dahulu tidak seperti itu, tidak ada yang Namanya sindir-sindiran, saling membenci antar kelompok, tiada yang seperti itu. Kalau cocok-cocokan, pasti ada, tetapi tanpa menghina kelompok lain", katanya sambil terheran-heran melihat cerita semasa SMP-ku yang jauh lebih buruk darinya.

Topeng-topeng itu menyusuri hutan, menendangku dari belakang dengan sepasang sepatu bergerigi hingga aku tersungkur, diikat kebencian, lalu dibuang begitu saja. Beramai-ramai orang datang. Nila setitik rusak susu sebelanga. Seakan satu cerita dapat menajamkan pisau untuk saling membunuh.

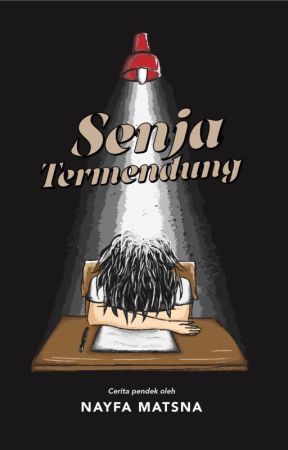

KAMU SEDANG MEMBACA

Senja Termendung

Short StoryDi bawah lapisan hangat seragam putih biru kusut, Senja Gitarja, sang pahlawan bagi dirinya sendiri kini hadir di dalam gelap dinaungi serigala bertubuh tinggi besar, berseibo hitam berlapis topeng. Benar, serigala-serigala itu bagai manusia yang...