A nosotros los viejos nos cuesta conciliar el sueño. Bueno, por lo menos a algunos de nosotros nos cuesta: a aquellos que no hemos tirado la toalla y no nos hemos ido a la Plaza de Armas a tirarle migas de pan a las palomas, que si me permiten la opinión, es una manera bastante estúpida de esperar la muerte. Quienes no gustamos de dormirnos temprano, compartimos algo en común: las ganas de no perdernos nada de la poca vida que nos queda.

La noche en cuestión me encontraba yo en mi pequeño departamento, comprado con el sudor de mi frente y de mis axilas y de otras partes que no voy a nombrar aquí, porque no soy un jovencito grosero, sino alguien de respeto y edad. Trabajé CINCUENTA años transportando agüeboldos de norte a sur de Chile, y aunque ahora recibo una pensión MISERABLE, algo alcancé a juntar. Mi departamento no será una maravilla –es chico y la señora de abajo se carga al ajo cuando cocina, y el olor entra directo a mi baño justo a la hora en que hago las mayores--, pero es el fruto de algo de lo que muy pocas personas en Chile se pueden jactar: TRABAJO HONESTO. Además, desde que la Zoraida murió, hace unos años, el lugar no es tan chico.

La casa de uno es su reino, aunque no sea más que un ferrocarrilero jubilado. Y ahí estaba yo, en control de mis dominios, escuchando con un volumen muy razonable mis discos de tangos y boleros ("vinilos" los llaman ahora, los muy siúticos). Todas las noches hago lo mismo y nunca, en los veinte años que llevo viviendo aquí, un vecino me ha reclamado por el escándalo o por lo fuerte de la música, o por cualquier otro tipo de burrada. Todos en este edificio somos gente de edad, de trabajo, que sabe respetarse.

Bueno, eran como las doce y media, y la actividad infernal, demente, de la ciudad moderna, aquel mundo que millones de zoquetes jovencitos con ganas de "triunfar", pero que no son más que unos pobres y tristes JETONES, estaba recién empezando a relajarse, cuando sobre los cálidos acordes de la orquesta que acompañaba al incomparable polaco Goyeneche, comenzó a sonar una música... no, no voy a decir música porque eso sería ofender a los músicos, que son gente esforzada, que ha pasado años estudiando un instrumento, o aprendiendo a usar su propia voz... así que voy a decir ruido, un ruido como si una señora de quinientos kilos de peso fuera golpeada sistemáticamente por una cuchara de palo: punchi, punchi, punchi, punch.

Al principio pensé que se podía tratar de un desperfecto en el tocadiscos, que una pelusa estuviera jodiendo la pita, pero no. Después comprobé la inclinación de la mesa. Tampoco: todo estaba en orden. Y sin embargo, el apaleo de alfombra continuaba. Punchi punchi punchi punch.

Un libro cayó del estante que estaba junto a la pared. Ahí me di cuenta de que no era que el tocadiscos el que tenía el problema, sino la pared. Y que evidentemente la pared no tenía la culpa de nada, sino que al otro lado, en el departamento de don Héctor Torres Cid, que no llevaba ni un mes de fallecido (su familia lo visitaba tarde, mal y nunca; lo pillaron por el olor a fiambre como una semana después de muerto), algo producía esos golpeteos del infierno.

Yo nunca he sido una persona muy religiosa. Estudié en la escuela pública de Cauquenes. A los quince años, cuando falleció mi padre, don Julio Casimiro del Tránsito Huerta Huerta, mi querida y recordada madre, doña Edelpina Valverde Mora viuda de Huerta, me sentó frente a la cocina a leña (lo recuerdo como si fuera ayer) y me dijo: "Casimiro, ahora eres tú el hombre de la familia. Tu tío Ramón dice que te puede meter de aprendiz en Ferrocarriles. Anda a verlo mañana mismo".

Llovía como diluvio sobre Cauquenes cuando al día siguiente, en vez de ir a la escuela, como todos los días, tomé el tren a Parral, donde mi tío Ramón Huerta Huerta me estaba esperando. Lo tengo clarito frente a mis ojos: el viejo con un saco harinero sobre la cabeza, para no mojarse, tenía prendida la choca junto a un vagón que estaba reparando con otros trabajadores. Me vio llegar y, sin saludarme, me empujó a la oficina de los administrativos. Quince minutos más tarde yo era un trabajador de los FF. CC. del E.

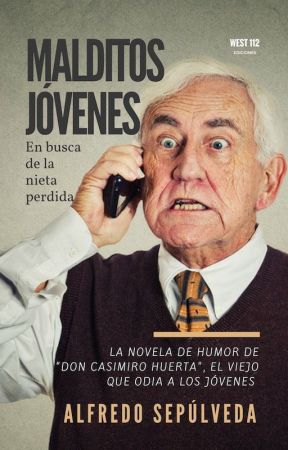

ESTÁS LEYENDO

MALDITOS JÓVENES. En busca de la nieta perdida

Humor"Don Casimiro Huerta", el popular abuelo que odia a los jóvenes, regresa en esta aventura a buscar a su nieta descarriada por todo el país. La persecución lo lleva a enfrentarse con la "crema y nata" de la juventud actual a bastonazo limpio. Todo pa...