Si no saben lo que es un epílogo, desgraciados, busquen un diccionario. ¿Saben qué? Estoy cansado, sabandijas. Cansado de ustedes, cansado de mí. Al final de esta historia me pregunto si no hubiera sido mejor gastar el tiempo que me queda en engordar palomas en la Plaza de Armas.

Terminé, era que no, en el Hospital de Temuco, conectado a no sé cuántas mangueras. Tenía pulmonía. Me dolía hasta el pelo. El doctor se aparecía por mi cama tarde, mal y nunca; y en la sala común hacía un frío de la churra de su madre, "ideal" para que los viejos pobres y con olor a axila como yo vayan a despedirse de este mundo. Total, qué importamos, los malditos jóvenes están ahí para tomar nuestro lugar. Recuerden, malditas alimañas, que yo no tengo un papito que me pone no sé cuantas lucas en la famosa Isapre: yo me atiendo en el sistema público no más.

No sé ni cuántos días pasaron. Me daba lo mismo. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, respirando oxígeno de esa cuestión que a uno le ponen en la ñata. En los raros momentos de conciencia, sentía cómo la lluvia le pegaba con fuerza al techo del edificio todo el tiempo. Es que así es el sur, pues. Si es que hay que ser muy, pero muy requetecontra JETÓN para armar una media casa de huifas al aire libre, en pleno sur de Chile, y querer que no llueva. Pero ya lo peor había pasado. Aunque en el hospital la calefacción había cloteado hace no sé cuántos años, yo por lo menos estaba seco.

Una mañana desperté y ahí estaba. La Paulina. Mi hija. Me miraba con la misma cara de gallina clueca que ponen estas jetonas que se hacen las sufridas en las teleseries.

--Hola –le dije. Hasta hablar me dolía.

--Hola –dijo ella, toda complicada--. ¿Cómo te sientes?

--Estupendo –le dije yo--. Tengo setenta y cinco años, mijita. He pasado por miles de huifas mucho peor que éstas. Hace falta mnucho más que un resfriado para voltear a este viejo roble.

--Qué bueno –dijo ella.

La Paulina se quedó mirando algo en la pared. Se quedó harto rato así.

--¿Qué hay, una araña? –le pregunté.

--No. ¿Por qué? ¿Hay muchas arañas?

Tosí. Tosí fuerte. La Paulina se asustó. Llamó a una enfermera que pasaba por ahí.

--Es normal –le dijo ella.

Con mucho esfuerzo busqué un patito que había al lado. Tiré un gargajo bien grande, con sangre. ¿Qué querían, chanchos de miércole? ¿Qué me lo tragara?

--¡Por Dios, papá!

--¿Y qué quiere, mijita? ¿Qué me lo trague?

Nos quedamos mirando. Me puse esa cuestión en la ñata para respirar. Pucha que hacía frío, por la flauta.

--Mire, mijita –tuve que ser yo el que rompiera el silencio, porque esta pobre ave no iba a hablar renunca--. Espero que de ahora en adelante esté más viva al ojo con la Valerita.

--La verdad, papá, es que...

--¿Qué pasa conmigo? ¿Ah? ¿Me están pelando?

Quien interrumpía la conversación entre GRANDES era nada menos que la pergenia de mi nieta. Me sorprendió. Yo pensé que con esto de que la nueva justicia es tan rápida, la cabra chica ya estaba en la capacha, donde, a pesar de la pena y la VERGÜENZA que me daba, merecía estar, por narcotraficante. Pero no. Más fresca que un cubo de hielo, la mocosa estaba ahí, con sus aros metidos en el medio de la ñata, su pelo ahora AZUL, y unas ojeras del porte de un buque.

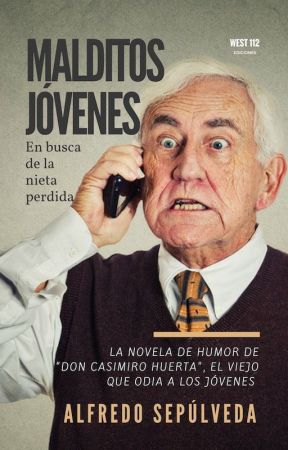

ESTÁS LEYENDO

MALDITOS JÓVENES. En busca de la nieta perdida

Humor"Don Casimiro Huerta", el popular abuelo que odia a los jóvenes, regresa en esta aventura a buscar a su nieta descarriada por todo el país. La persecución lo lleva a enfrentarse con la "crema y nata" de la juventud actual a bastonazo limpio. Todo pa...